Ausverkauf der Heimat: Tirol dreht auf, Südtirol sperrt zu – ist die Heimat damit gerettet?

Tirol: Strenge Gesetze, zu wenig Kontrollen

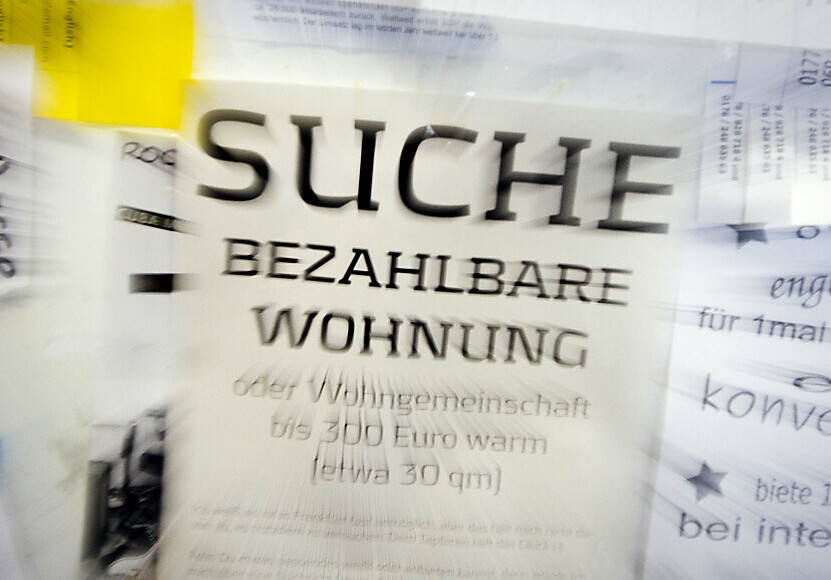

Tirol hat das Problem jahrelang wachsen lassen: Immer mehr Häuser wurden zu Freizeitwohnsitzen, Ortskerne leerten sich, während in der Saison alles aus allen Nähten platzte. In Tourismusorten wie Kitzbühel, St. Anton oder Seefeld kennt jeder die „kalten Betten“ – Villen, in denen nur ein paar Wochen im Jahr Licht brennt, und daneben Einheimische, die mit Familie in kleinen Wohnungen leben oder ganz wegziehen müssen.

Inzwischen hat das Land die Reißleine gezogen. Mehr als hundert Gemeinden wurden – offiziell – zu Vorbehaltsgemeinden erklärt, weil der Druck auf den Wohnungsmarkt dort besonders hoch ist. Wer in solchen Orten kauft, muss schriftlich erklären, dass kein Freizeitwohnsitz daraus wird. Stellt sich später doch heraus, dass das Haus nur als Feriendomizil genutzt wird, drohen saftige Strafen bis hin zur Zwangsversteigerung – das ist ausdrücklich so vorgesehen.

Dazu kommen neue Abgaben. Wer einen offiziell gewidmeten Freizeitwohnsitz hat, zahlt seit 2020 jedes Jahr eine eigene Freizeitwohnsitzabgabe an die Gemeinde, deren Höhe sich nach der Größe der Wohnung richtet und in der höchsten Kategorie im vierstelligen Bereich liegen kann. Seit 2023 gibt es außerdem eine Leerstandsabgabe: Wohnungen, die über einen längeren Zeitraum – mindestens ein halbes Jahr – gar nicht als Wohnsitz genutzt werden, können von der Gemeinde mit einer eigenen Abgabe belegt werden. Grundlage dafür ist das Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), das mit 1. Jänner 2023 in Kraft getreten ist.

Auf dem Papier klingt das nach einem harten Kurs. In der Praxis sind Kontrollen allerdings aufwendig, Personal in vielen Gemeinden knapp und die Verfahren juristisch komplex. Kritiker sprechen davon, dass die Leerstandsabgabe politisch zwar wichtig, praktisch aber schwer scharf zu stellen sei – auch weil die Sätze aus rechtlichen Gründen nicht beliebig hoch angesetzt werden dürfen. Viele Bürgermeister wissen ziemlich genau, wo die „kalten Betten“ stehen – aber nicht immer, wie sie rechtssicher dagegen vorgehen können.

Südtirol: Lieber sperren als kontrollieren

Südtirol hat aus diesen Erfahrungen einen anderen Schluss gezogen und setzt stärker auf Vorab-Sperren als auf mühsame Nachkontrollen. Gesetzlich wurde festgelegt: In Gemeinden oder Fraktionen, in denen mehr als zehn Prozent der Wohnungen Zweitwohnungen sind, müssen neue oder umgewidmete Wohnungen zu hundert Prozent „konventioniert“ werden – also mit Auflagen an die Nutzung als Hauptwohnsitz. Im Klartext: Neubauten sollen dort in erster Linie den Einheimischen dienen, nicht der Ferienklientel.

„Neue Wohnkubatur muss für Ansässige reserviert sein“, lautet die Linie von Wohnbaulandesrätin Ulli Mair – gemeint sind Menschen, die in Südtirol leben oder hier arbeiten, auch mit Blick auf EU-Regeln zur Freizügigkeit. Mit der Wohnreform 2025 wird dieser Kurs weiter verschärft: Der gesamte Neubau soll stärker an Ansässige gebunden, der gemeinnützige Wohnbau ausgebaut und Verfahren beschleunigt werden.

Besonders heikel sind die geschlossenen Höfe. Sie prägen seit Jahrhunderten die bäuerliche Struktur Südtirols – und sind gleichzeitig begehrte Objekte für wohlhabende Käufer. Künftig darf ein geschlossener Hof nur noch mit Genehmigung der Höfekommission erworben werden; der Käufer muss eine landwirtschaftliche Tätigkeit vorweisen oder entsprechende Berufserfahrung in der Landwirtschaft haben. Die Botschaft: Höfe sind keine Luxus-Accessoires, sondern sollen als landwirtschaftliche Betriebe erhalten bleiben.

Die Schwachstelle bleibt allerdings auch hier der Altbestand. Die Wohnreform konzentriert sich bewusst auf „Neukubatur“, während der bestehende freie Bestand weitgehend für den Markt offen bleibt. Es wird argumentiert, dort liege genügend Potenzial für den privaten Markt; die Konventionierung der gesamten Neukubatur solle dagegen Wohnraum für Ansässige sichern. Faktisch heißt das: Wer seit Jahren eine nicht gebundene Wohnung besitzt, kann sie weiterhin als Ferienimmobilie nutzen oder teuer verkaufen – die Nachfrage verschiebt sich, verschwindet aber nicht.

Hat sich wirklich etwas verändert?

Ganz fair muss man sagen: Ja, es hat sich etwas bewegt. In Tirol ist das Thema Freizeitwohnsitz kein launiger Stammtisch-Aufreger mehr, sondern ein politisches Problem mit konkreten finanziellen Folgen. Wer heute ein Haus nur zum Prestige kauft, weiß, dass Gemeinde, Finanz und unter Umständen Landesbehörden genauer hinschauen – jedenfalls deutlich genauer als noch vor zehn Jahren.

In Südtirol ist der Neubau von typischen Ferienwohnungen in vielen Hotspots spürbar gebremst worden. Neue Projekte müssen sich rechtfertigen, für wen sie bauen; mit der Verpflichtung zur Konventionierung in Gebieten mit hoher Zweitwohnungsquote ist der Spielraum für klassische Ferienapartment-Anlagen durch das Raumordnungsrecht stark eingeschränkt worden.

Die entscheidende Frage bleibt aber: Spüren das die Einheimischen am Wohnungsmarkt? Und da fällt die Bilanz nüchterner aus. Trotz neuer Regeln sind die Immobilienpreise in vielen Gemeinden hoch geblieben, in manchen sogar weiter gestiegen – auch, weil Baukosten, Grundstückspreise und Nachfrage insgesamt hoch sind und Einkommen damit kaum Schritt halten. Junge Familien berichten in beiden Ländern Ähnliches: Man findet eher gar nichts als etwas wirklich Bezahlbares.

Zwei Strategien, ein ungelöstes Problem

Tirol setzt auf Drohkulisse und Geld: Wer eine Wohnung zweckwidrig nutzt oder leer stehen lässt, soll zahlen. Südtirol setzt stärker auf Blockade: In sensiblen Gebieten wird Neubau für die Feriennutzung weitgehend aussortiert und an Ansässige gebunden. Beides hat seine Berechtigung. Tirol macht klar, dass mit Freizeitwohnsitzen nicht mehr nach Belieben spekuliert werden kann; Südtirol stellt mit der Konventionierung offen die Frage, für wen man eigentlich baut – für Gäste oder für die eigene Bevölkerung.

Der Kern des Problems bleibt trotzdem unangetastet: Boden ist knapp, Bauen ist teuer, und das Einkommen der meisten Menschen wächst nicht im gleichen Tempo wie die Quadratmeterpreise. Verbote und Abgaben können bremsen, aber sie schaffen per se keinen neuen leistbaren Wohnraum. Genau deshalb betont Südtirol in der Wohnreform 2025 auch den Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus, während in Tirol die Diskussion um geförderten Wohnbau längst zum Dauerbrenner geworden ist.

Was wirklich fehlen würde

Wer den Ausverkauf der Heimat stoppen will, muss am Ende mehr tun, als nur zu verbieten und zu besteuern. Es braucht eine aktive Boden- und Wohnbaupolitik: Gemeinden, die selbst wieder gestaltend auftreten, statt nur Widmungen zu verwalten; gemeinnützigen und geförderten Wohnbau, der nicht als Notlösung für Randgruppen gesehen wird, sondern als normale Option für ganz normale Familien; und Rahmenbedingungen, die leere Wohnungen unattraktiv machen – nicht als Fotomotiv, sondern als totes Kapital.

Solange das nicht passiert, bleibt der Wohnungsmarkt in vielen alpinen Regionen ein Ort, an dem Glück, Erbschaft oder sehr viel Geld oft mehr zählen als Herkunft und Arbeit. Die rechtlichen Instrumente in Tirol und Südtirol sind ein wichtiger Schritt, aber sie ersetzen den fehlenden Wohnraum nicht.

Heimat ist kein Investmentprodukt

Die Alpen sind schön, aber sie sind vor allem eines: Lebensraum. Für Lehrlinge, Pfleger, Wirte, Bauern, Handwerker – für all jene, die den Laden am Laufen halten, während andere hier Urlaub machen. Tirol kontrolliert und kassiert, Südtirol sperrt ab und bindet. Beides zeigt: Die Politik hat verstanden, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Aber der Ausverkauf der Heimat wird erst dann wirklich gestoppt sein, wenn ein Einheimischer mit normalem Lohn wieder eine echte Chance auf eine Wohnung hat – ohne Lottogewinn, ohne großes Erbe, ohne Notlösung.

Heimat ist kein Investmentprodukt. Heimat ist dort, wo man es sich leisten kann zu bleiben.